In der archäologischen 3D-Dokumentation stößt SfM bei verschiedenen Materialgruppen an seine technischen Grenzen, etwa bei Keramik mit sehr glatten und einfarbigen Oberflächen, aber auch bei Marmorobjekten und Gipsabgüssen. Im Einzelfall spielen weitere Faktoren eine Rolle: Die Oberflächenbeschaffenheit variiert von Objekt zu Objekt, kleine Beschädigungen und Verschmutzungen bzw. eine Patina können eine dem SfM durchaus zuträgliche Oberflächenstruktur erzeugen. Auch die Beleuchtung kann eine Rolle spielen: üblich ist eine diffuse Beleuchtung, um eine möglichst gleichmäßige Textur zu erzeugen. Gerade bei kontrastarmen Objekten kann mit gerichteter Beleuchtung die Oberfläche ‚optisch aufgeraut‘ werden, da bereits kleine Unebenheiten Schatten werfen. Dies gilt allerdings nur für die von der Beleuchtung erfassten Bereiche. Bei gerichtetem Licht sollte das Objekt auch nicht vor der Kamera gedreht, sondern mit der Kamera umrundet werden, um die Schattenwürfe und damit die Passpunkte zwischen den Fotos nicht zu verändern. Dies ergibt jedoch Schwierigkeiten bei der Erfassung der Standfläche, die, sofern sie bei großen Objekten dokumentiert wird, nötigenfalls manuell eingepasst werden muss.

Eine Möglichkeit, kontrastarme Oberflächen in verbesserter Qualität mit SfM zu erfassen, ist das Anstrahlen des Objekts mit einem strukturierten Muster bei der Fotoaufnahme [4]. Dadurch bekommt die Oberfläche die für den SfM-Prozess notwendigen Kontraste, zugleich wird aber die Berechnung einer für archäologische Objekte oftmals relevanten fotorealistischen Textur aufwendiger [5].

Fallbeispiele dieser Studie sind zwei Objekte aus der Abgusssammlung des Instituts für Antike der Karl-Franzens-Universität Graz. Ein Gipsabguss, die „Satyrgruppe“ [6], zeigt drei Satyrn im Kampf gegen eine Schlange, der andere ist ein Abguss des „Bogenspannenden Eros“ [7] (Abb. 1).

Die Fotodaten wurden in Agisoft Metashape 1.7.3 unter den qualitativ höchsten Einstellungen [10] prozessiert, alle SfM-Modelle besitzen etwa eine Auflösung von knapp 60 DPI bzw. von etwa 9 Mio. Punkten.

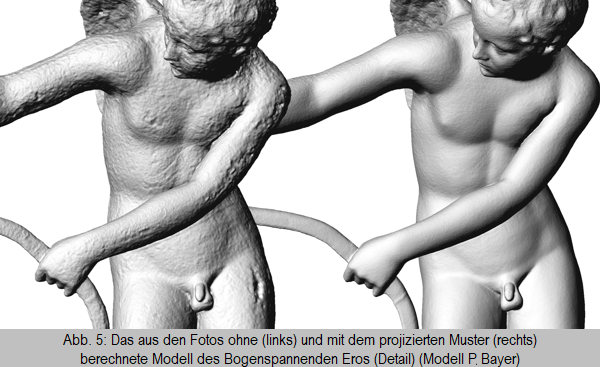

Zwischen dem herkömmlichen und dem mit Projektoren unterstützten SfM (Abb. 5) ergeben sich insbesondere bei der hellen und gleichmäßig weißen Oberfläche des bogenspannenden Eros größere Unterschiede, bei der stärker patinierten Satyrgruppe fällt die Differenz zwischen dem herkömmlichen und dem mit Projektoren unterstützten SfM weniger stark auf. Generell sind jedoch die Oberflächen der SfM-Modelle rauer, als sie es sein sollten (Abb. 4). Eine nachträgliche Glättung ist zwar möglich, geht aber mit dem Verlust von Details einher. Die Oberflächen beider Objekte konnten zu großen Teilen mit drei Projektoren angestrahlt werden, die Balance zwischen Aufwand und Ergebnis liegt, je nach Komplexität des Objekts, wohl bei drei bis fünf Projektoren.

Das Einsatzgebiet des hier vorgestellten verbesserten SfM-Workflow stimmt mit jenem für SfM im Allgemeinen überein. Die Verwendung der hier diskutierten Methode erlaubt es jedoch zusätzlich, eigentlich nicht für SfM geeignete kontrastarme Objekte zu dokumentieren bzw. verbessert stark die Geometriequalität deren Modelle. Zugleich ist die Methode wesentlich flexibler auf verschiedene Objektgrößen skalierbar als Streifenlicht- oder Laserscanner. Die Arbeit am Objekt ist abgesehen vom Auf- und Abbau der Projektoren annähernd gleich schnell wie beim herkömmlichen SfM und um ein Vielfaches schneller als Streifenlicht- und Laserscanner.

Beide Objekte wurden von drei Seiten von Projektoren (Panasonic PT-VW350) mit einem farbigen Muster angestrahlt. Die verwendete Bilddatei (Abb. 2) wurde in Adobe Photoshop mit dem Filter „Rauschen hinzufügen“ erzeugt, sie besteht aus einem gleichmäßigen bunten Farbrauschen und besitzt exakt die Auflösung der Projektoren (1280×800 Pixel) (Abb. 3).

Beide Objekte wurden von drei Seiten von Projektoren (Panasonic PT-VW350) mit einem farbigen Muster angestrahlt. Die verwendete Bilddatei (Abb. 2) wurde in Adobe Photoshop mit dem Filter „Rauschen hinzufügen“ erzeugt, sie besteht aus einem gleichmäßigen bunten Farbrauschen und besitzt exakt die Auflösung der Projektoren (1280×800 Pixel) (Abb. 3).

Für den direkten Vergleich wurde für beide Objekte eine weitere Fotoserie mit weißem diffusem Licht angefertigt. Bei der Positionierung der Projektoren und der Gipse wurde auf eine möglichst großflächige Beleuchtung der Oberflächen geachtet. Während der Aufnahme dürfen Gips und Projektoren nicht bewegt werden, auch mussten die Geräte einige Minuten warmlaufen, um Veränderungen der Schärfe während des Fotografierens zu vermeiden. Aufgrund der Komplexität der Figuren blieben einige kleinere Bereiche unbeleuchtet. Um keine Fehlstellen im Modell zu erhalten, fungierte das Raumlicht als Aufhelllicht für diese ansonsten zu dunklen Stellen, ohne aber die Projektoren zu überstrahlen. Um Probleme mit Abschattungen beim Fotografieren zu vermeiden, wurden die Projektoren in Fotodistanz positioniert. Mit der Kamera [8] wurden für jedes Objekt und jede Beleuchtungsvariante systematisch 90 Fotos [9] aus möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln angefertigt.

Als weiterer Vergleichsdatensatz dient ein detailliertes mit dem Streifenlichtscanner des Instituts angefertigtes Modell der Satyrgruppe (H 63,9 cm). Das Modell aus dem Streifenlichtscanner besitzt mehr als 13 Mio. Punkte bei 77 DPI, darüber hinaus über eine wesentlich höhere Genauigkeit und Präzision der Geometrie.

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass der Streifenlichtscanner bei den glatten und kontrastarmen Gipsoberflächen gegenüber den SfM-Modellen wie erwartet die besten Ergebnisse liefert (Abb. 4).

Anwendungsgebiete sind digitale museale Präsentationen, aber auch Forschung und Lehre [12]. Für physische Reproduktionen sollten nach Möglichkeit hochwertigere Daten aus Streifenlicht- oder Laserscannern herangezogen werden, wobei der qualitative Flaschenhals derzeit im Druck und besonders in der Reproduktion der Oberfläche angesiedelt ist. 3D-Scanner und 3D-Drucker arbeiten zwar immer genauer, haben jedoch noch nicht die Qualität eines weniger objektschonenden analogen Gipsabgusses erreicht [13].

Literatur

Guery u.a. 2018

J. Guery – M. Hess – A. Mathys, Photogrammetry, in: A. Bentkowska-Kafel – L. MacDonald (Hrsg.), Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage, Collection Development, Cultural Heritage, and Digital Humanities 1 (Kalamazoo 2018) 229–235, https://scholarworks.wmich.edu/mip_arc_cdh/1 (Zugriff 21.7.2021)

Hafeez u.a. 2020

J. Hafeez – J. Lee – S. Kwon – S. Ha – G. Hur – S. Lee, Evaluating Feature Extraction Methods with Synthetic Noise Patterns for Image-Based Modelling of Texture-Less Objects, Remote Sensing 2020, 12, 3886, https://doi.org/10.3390/rs12233886 (Zugriff 14.7.2021)

Hess – Green 2018

M. Hess – S. Green, Structure from Motion, in: A. Bentkowska-Kafel – L. MacDonald (Hrsg.), Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage, Collection Development, Cultural Heritage, and Digital Humanities 1 (Kalamazoo 2018) 243–246, https://scholarworks.wmich.edu/mip_arc_cdh/1 (Zugriff 21.7.2021)

Hunziker – Schröder-Griebel 2019

M. Hunziker – N. Schröder-Griebel, Gips versus 3D-Druck – Der Gipsabguss noch zeitgemäß?, in: A. Schmölder-Veit - N. Schröder-Griebel (Hrsg.), Lebendiger Gips – 150 Jahre Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke München. Ausstellungskatalog München (München 2019) 24–27, https://doi.org/10.11588/propylaeum.549 (Zugriff 14.7.2021)

Karl – Trinkl 2014

S. Karl – E. Trinkl, Studie zur Relevanz archäologischer Reproduktionen für Universitäten, Museen, Denkmalschutz und Forschungsvorhaben (Graz 2014), https://static.uni-graz.at/fileadmin/gewi-institute/antike/ALT_Homepage_Archaeologie/Forschung/Studie_Reproduktionen.pdf (Zugriff 14.7.2021)

Lorenz 2015

T. Lorenz, Die Satyrgruppe in der Archäologischen Sammlung – Kopie eines antiken Originals oder Neuschöpfung des 19. Jahrhunderts, Forum Archaeologiae 75/VI/2015 (Zugriff 21.7.2021)

[1] Diese Arbeit entstand im Rahmen eines zweimonatigen vom Deutschen Archäologischen Institut gewährten Forschungsstipendiums (https://www.dainst.org/en/karriere/stipendien/forschungsstipendium). Der Autor dankt dem Institut für Antike sowie der Uni-IT der Karl-Franzens-Universität Graz für das Zur-Verfügung-Stellen der Gipsabgüsse und des Streifenlichtscanners bzw. der Projektoren.

[2] Guery u. a. 2018, 229–231; Hess – Green 2018, 243–246.

[3] Hafeez u. a. 2020, 2.

[4] Berndt u. a. 2010, 171; Hafeez u. a. 2020, 6.

[5] Berndt u. a. 2010, 171; Es können jedoch deckungsgleiche Fotos (mit Stativ) mit weißer Beleuchtung gemacht werden, die in der SfM-Software anstelle der Fotos mit Muster für die Texturberechnung herangezogen werden können. Sofern sie die Oberfläche gut abdecken, genügen dafür auch weniger Bilder.

[6] Graz, Archäologische Sammlungen, Inv.-Nr. D 443; Erwerb spätestens in den 1930er Jahren. – Die Grazer Satyrgruppe ist bisher der einzige Gipsabguss des sich in Privatbesitz befindenden Originals. Bereits 2013 wurden Repliken der Gruppe mittels eines Streifenlichtscans angefertigt. Zur Diskussion der Gruppe und für weiterführende Literatur siehe Karl – Trinkl 2014, 11 f.; Lorenz 2015 und http://lupa.at/29000 (Zugriff 21.7.2021).

Graz, Archäologische Sammlungen, Inv.-Nr. D443; . – Da es sich bei der Grazer Satyrgruppe um den einzigen Abguss des in Privatbesitz befindlichen Originals handelt, wurde dieser im Rahmen dieses Beitrages vor den Vorhang geholt. Bereits 2013 wurden Repliken der Gruppe anhand eines Streifenlichtscans angefertigt. Zur Diskussion der Gruppe und für weiterführende Literatur siehe Lorenz 2015 und http://lupa.at/29000 (Zugriff 21.7.2021).

[7] Graz, Archäologische Sammlungen, Inv.-Nr. D 217 (I8); Erwerb 1866/67.

[8] Nikon Z5, Brennweite 28 mm, Blende 8, Iso 400.

[9] Diese eher geringe Bildanzahl ist der Berechnungszeit für die 3D Modelle geschuldet. Gerade bei den für diese Arbeit relevanten problematischen ebenen Gipsoberflächen sind ausreichend viele Kameraperspektiven vorhanden.

[10] Source Data: Depth Maps; Quality: Ultra High; Face Count: Interpolation: Enabled; Depth Filtering: Aggressive.

[11] Hexagon PRIMEScan R8, das Messfeld hat einen Durchmesser von 45 cm. Aufgrund der Komplexität der Satyrgruppe wurden für eine maximale Abdeckung der Oberfläche 237 Teilscans angefertigt. – Für den Eros wäre die Erstellung eines Modells mit dem Streifenlichtscanner mit dem 45 cm großen Messfeld aufgrund seiner Größe (127,5 cm) mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nur mit großem Aufwand möglich gewesen.

[12] Karl – Trinkl 2014, 18 f.

[13] Hunziker – Schröder-Griebel 2019, 27.

![]() © Paul Bayer

© Paul Bayer

e-mail: paulbayer@gmx.net

This article should be cited like this: P. Bayer, Ein verbesserter SfM-Workflow für Objekte mit kontrastarmen Oberflächen am Beispiel von Gipsabgüssen, Forum Archaeologiae 100/IX/2021 (http://farch.net).